|

家を出発した時は、夜半からの雨が上がったばかりの曇り空。浦安に着いたのは11時丁度で、快晴とはいえませんが、晴れ間も覗く天気となりました。

浦安と聞くと、ディズニーランドを思い浮かべる人が多いと思いますが、京葉線の舞浜駅とは雰囲気も異なり、ここ東西線の浦安駅は、古くからの漁師町としての面影を残す浦安の玄関口です。

駅舎は比較的新しく、近代的な東京近郊駅の顔を見せてくれます。独身の女性通勤客の利用が多いのか、駅の改札口内に女性向け化粧品を多く扱うドラックストアが大きなスペースでお店を開いているのが意外でした。

コンビニ風に飲み物も扱っていましたので、ここで水分補給用のペットボトルを仕入れて、いざ、出陣です。 |

| 駅前の東西線ガードレールの様子です。東西線快速停車駅の浦安は、休日も利用客が相当数に上るようで改札口も混み合っていました。 |

|

|

駅から、浦安魚市場北口商店街を北へ歩きました。

駅からすぐのところに、この看板の魚屋さんが大きな店構えです。さすが、浦安ならではですね。

その昔、独身時代にここからディズニーランドへバスで出掛けた記憶があるのですが、街の趣が随分、変わったという気がします。

「ディズニーランドはこちらから」みたいな看板もあの頃は、最寄り駅がここだったので、確か、アチコチに見掛けたように思います。今は、舞浜駅に全部持っていかれたようです。 |

しばらく歩くと浦安魚市場で、これはその市場に隣接する商店の看板です。いかにも年季が入っているという風情です。

|

|

|

この魚市場前の歩道橋を渡りました。歩道橋の上から、浦安駅の陸橋を望みました。 |

| 反対側を振り返り、歩道橋から北方向を望みます。この向こうは市川市になります。 |

|

|

歩道橋を渡るとさかえ通り商店街、といっても商店はほとんどなく、スナックが民家の間に点在する通りを通り抜けました。 |

| 善福寺という聞こえの良いお寺さんの壁伝いに旧江戸川を目指して歩きます。どぶ板だけの歩道の狭さです。 |

|

|

善福寺には浦安市指定保存樹木というイチョウの木がありました。 |

| ここは、善福寺さんの隣にある老舗の相馬海苔店です。浦安は、海苔の養殖も盛んに行われた土地柄です。 |

|

|

ここは、昔、猟師船の出入りした川を埋め立てて作られた緑地で、入り口にこのたて看板があります。

ここは、船圦緑道と名づけられています。

|

| バス停の看板も新興の住宅地にふさわしくオシャレです。 |

|

|

人工の小さなせせらぎも作られていて、歩きやすいプロックが敷き詰められています。 |

| 緑道突き当たりの階段を上がると旧江戸川の堤防に登りました。このすぐ上流で江戸川本流と合流します。 |

|

|

堤防沿いには、屋形船の係留桟橋が点々と並びます。

|

| こんな桟橋から、一度は屋形船を楽しんだ人も、多いのではないでしょうか。 |

|

|

そのひとつが、客を待って、繋留していました。

|

| 堤防の上の道は、こんな形のブロックが延々と敷き詰められていてとても歩きやすくなっています。 |

|

|

堤防を下流に歩いて、242号線の架橋の下をくぐりました。 |

堤防の下の釣り船屋さんの店先で、傍らのおじいさんと世間話をしながら、おばさんが熱心にアサリを選り分けている様子をスナップしました。

|

|

|

東西線のここは、江戸川第一橋梁です。毎日、通勤で渡る橋を下から眺めました。川中に土台がないのに気づきました。 |

| 屋形船に、”警視庁指定”というのは、どういう意味なのか、よく分かりませんでした。 |

|

|

堤防を降りて、境川沿いに歩きました。

|

| 川沿いに真新しい釣り船も、繋留しています。漁師町の生業は今も健在です。 |

|

|

この境川傍に、その昔、遠めにも目立つ立派な大松が育っていたそうです。これは、今は枯れたその松を偲んで立てられた記念碑です。

|

| 浦安がまだ市制になる前の浦安村役場の跡に記念碑があります。デジカメ写真ではよく映りませんでしたが、正面の赤い枠の中の写真は、建物の様子を今に伝えています。 |

|

|

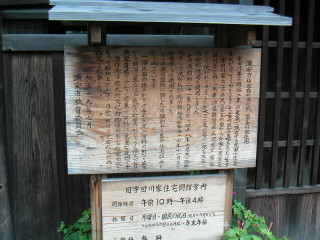

さて、今日の一番のお目当て、旧宇田川家の旧家を訪れました。この住宅は、明治二年の建築で、屋号を「藤村屋」と称し、米屋、油屋、雑貨屋、呉服屋などを営み、商家だったそうですが、その後、大正時代には、郵便局、戦後は、診療所として地域の人に親しまれてきたそうです。見学は無料とのことで、中を拝見しました。

|

| この佇まいから、私は、実家の生まれ育った旧家を思い出しました。隣近所は、まさにこんな感じの家でした。今は、立て替えられて面影もありませんが。 |

|

|

商家の商いの様子を再現した展示物です。

私が、印象深かったのが黒光りする土間の土です。やはり同じ商家の実家にも、黒光りする土間があり、その土に小さな穴を幾つも掘って、その穴にビーダマを転がして遊んだ頃の記憶が鮮やかに蘇りました。

案内役の女性スタッフがとても親切で、懇切丁寧に宅内を説明してくれました。

緊急避難用の隠し扉などもあり、興味深い作りが商家の知恵を感じさせてくれます。 |

この旧宇田川家では、昔の我が家に戻ったようなそんなタイムスリップした気分を味わうことができました。

|

|

|

旧宇田川家の斜め向かいにある明治末期から続く老舗の蕎麦屋「天哲」さんでお昼にしました。

評判のカレー南蛮蕎麦を頂きましたが、これは絶品です。機会があれば、今度は大盛で頂きたいと思いました。

700円です。 |

旧宇田川家の傍に、もう一軒、半農半漁を営んでいたという旧大塚家住宅も拝見しました。こちらは、県の有形文化財に指定されています。

茅葺屋根が年月を感じさせます。 |

|

|

天井の梁に、漁で使う櫂を収納したのですね。

|

| 昔、我が家にあったお釜を思い出しました。正月には、そのお釜でもち米を炊いて、土間で餅つきしたものです。今の子供たちには、想像もつかない暮らしぶりですね。 |

|

|

こんな火鉢もありました。ここに網を置いて、餅を焼いたのです。その時の香ばしい匂いが想像の中で、蘇りました。しばらくじっと、思い出に浸ることが出来ました。

|

大塚家から境川沿いにフラワー通りを境橋まで歩きました。このフラワー通沿いには、今では珍しくなった昔ながらのお風呂屋さんが三軒も現役で営業しています。

|

|

|

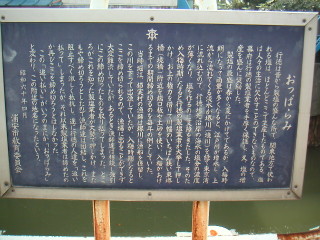

この境川は、その昔、上流の製塩業者と下流の漁業組合とが争いあった歴史があるのですね。 |

その争いの歴史から、「おっぱらみ」という地名まで生まれたそうです。

この境橋の傍の明治創業の「浅田せいべい屋」さんに入り、手土産を買いました。

お店のおばあさんに旧宇田川家のことを聞いた所、診療所のことはよくご存知のようでした。でも、おばあさんは、診てもらった事はないそうです。

ここを最後に、豊受神社を一巡りして、浦安駅から帰路に着きました。

おしまい。

|

|