|

今日は連休最終日の11月4日、昨日までの天気からはうって変わって、朝から晴天に恵まれました。

総武線市川駅は、9時を過ぎた時間帯にお出かけの人出で混雑していました。

市川は、古くから東京のベットタウンとして発展してきたイメージがありますが、ここは、古墳や国分寺もある歴史の街でもあります。見所が数多くあるので、2,3回に分けて訪れることにしました。一回目の今日は、文学の道から、弘法寺を訪ねることにしました。 |

駅前から千葉街道に出て、駅舎を振り返りました。

空は雲ひとつない快晴です。 |

|

|

千葉街道を東京方向に見ています。

|

| 千葉街道沿いにこんな海産物を売る古風なお店があります。 |

|

|

駅前十字路から市川真間駅方向に少し行くと、真間銀座通りに出会います。

|

真間銀座通りを京成線方向に歩いてみました。

石畳の歩道が整備されてお洒落な商店も見掛けます。

|

|

|

市川駅からは、こんな風な甘味屋さんをよく見掛けます。

|

千葉の県産酒を売る酒屋さんです。

|

|

|

真間銀座通りから京成真間駅を過ぎてホームを振り返りました。

|

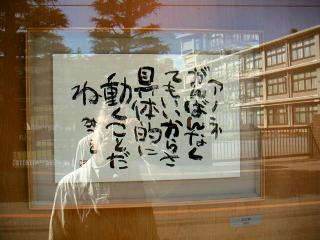

市川文学の道に入る手前に、相田みつをギャラリーが開いていました。

|

|

|

なるほど、そうですね。

私のこの「のんびり散策記」も10回目となりましたが、この気持ちで続けるつもりです。

|

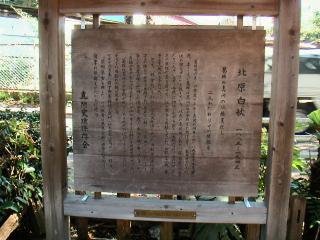

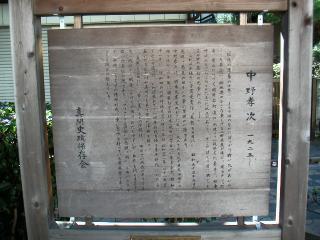

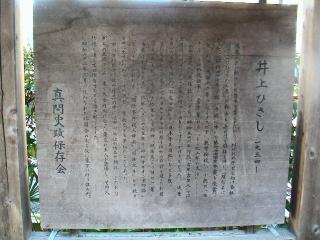

市川は明治からの文豪ゆかりの地でもあり、真間史蹟保存会によって、このような記念の立板が作られて「文学の道」と名づけられた桜土手公園沿いの道に数多く立てられています。

これは、この地に江口章子と同棲して住んでいた北原白秋です。

|

|

|

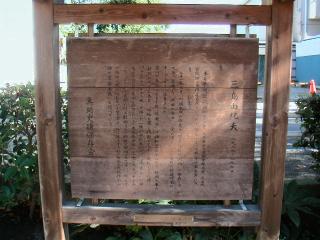

こちらは三島由紀夫です。このあたりをよく散策したそうです。

|

| 住宅街に沿って歩道が整備されていて、幼児の遊び道具になるモニュメントが沢山おかれています。 |

|

|

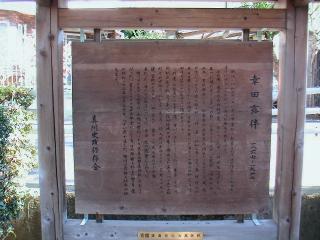

幸田露伴は東京向島に住んでいたそうですが、このあたりのことがよく書かれているそうです。

|

| 市川文学の道、創設の記念碑です。 |

|

|

文学の道を突き当たると真間川に出ます。

|

中野孝次は市川に育った小説家です。

|

|

|

井上ひさしは、市川の北国分に住んでいたそうです。

|

手児奈橋に向かう途中に見掛けた小さなお堂です。

とてもよく手入れされていました。

|

|

|

宋左近の絵文です。

|

| 手児奈橋に出ました。 |

|

|

手児奈橋から真間川を船橋方向に見ています。

|

ここが手児奈霊堂の中庭です。

その昔、超美人の手児奈姫はあまりのプロポーズの多さにわが身の置き所なく、池に身を投げたという謂れもあるそうで、このお堂はどことなく優しげな趣がありました。

お堂の前では七五三の記念写真の真っ最中でした。

|

|

|

お堂の中では、ちょっと変わった読経のリズムが聞こえてました。再現できないのが、残念です。

|

| お堂の前の歩道は、桜吹雪をあしらったアスファルトです。 |

|

|

弘法寺に着きました。

この石段の上に本堂があります。

|

弘法寺は、行基が手児奈姫を供養して建立したと言われています。宗派が変わり、現在は、日蓮宗に改宗したそうです。

石段の上から、入り口の参道を見下ろしました。

|

|

|

石段を登ると、この仁王門が迎えてくれます。

境内は大変静かで、小さな女の子と連れ立った親子の後に続いて入りました。

|

仁王門をくぐるとこの大きな本堂が目に付きます。

弘法寺は、明治二十一年に火災に遭い、灰燼に帰したそうです。この本堂は、近年になって、鉄筋コンクリート造りに立て替えられたものです。

|

|

|

境内には立派な古木が何本か、生き残ったようです。

|

| この木は、「伏姫桜」という立派な桜の木です。横に長く幹が伸びていて、支えなくしては立っていられない姿見です。 |

|

|

後ろに下がって全景を捕らえました。

花の咲くころにまた、見に来てみたいですね。

|

| 万葉の俳句が浮かんだら、このポストへ入れてください、とかかれてあります。 |

|

|

この大木の傍で、太極拳を楽しむおばさんを見かけました。

|

弘法寺をあとに、参道を下る途中、こんな古びた農家のような木造家屋を見かけました。

|

|

|

これが万葉集にも詠われているという「真間の継橋」です。

お昼前のこの時間になると、参拝に上ってくる人たちとすれ違いました。若い娘さん二人連れが多いのが意外でした。

|

京成国府台駅から帰路に着きました。

次回は、里見公園を訪れる予定です。

つづく。

|

|